Sergio Valenzuela-Escobedo

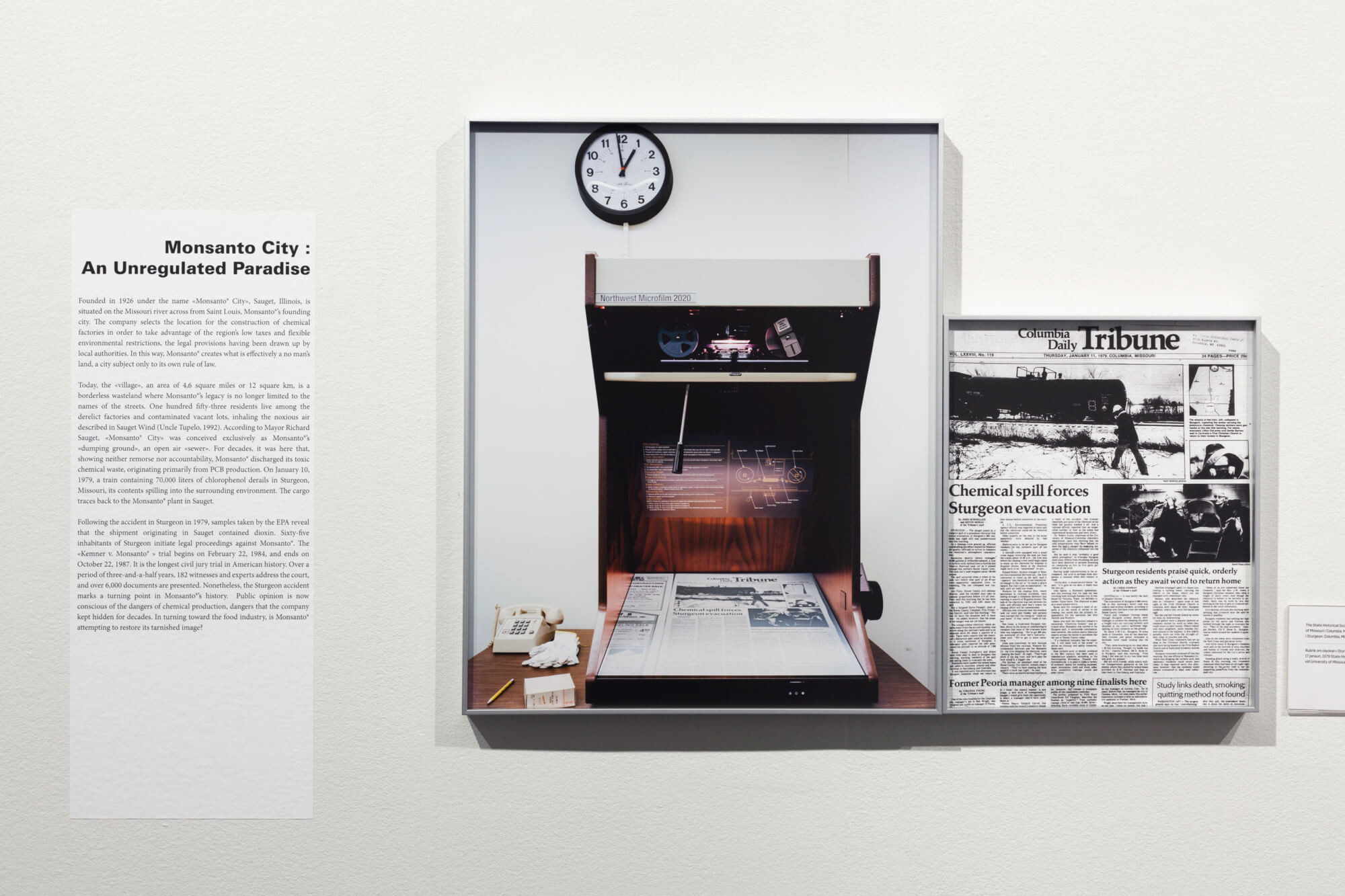

Sergio Valenzuela-Escobedo est un artiste et chercheur dont le travail se situe à l’intersection de la recherche artistique, de la pratique curatoriale et de l’éducation. Titulaire d’un doctorat de recherche et création de l’ENSP Arles et Aix-Marseille Université, il a, depuis 2016, consolidé sa réputation de commissaire à travers des expositions remarquées telles que Mapuche au Musée de l’Homme à Paris, Monsanto: A Photographic Investigation, qui a été finaliste du Deutsche Börse Photography Prize 2018 et Bosques Geométricos aux Rencontres d’Arles, ainsi que la trilogie Mama Coca, Ipáamamu et Oro Verde au Fotofestiwal de Łódź. En 2025, il dévoile Lightseekers, une pentalogie électrisante imaginée pour la Biennale de Porto, et participe au jury du Prix Découverte Louis Roederer, décerné lors des Rencontres d’Arles.

Depuis plusieurs années, il accompagne de jeunes photographes émergents, que ce soit au Market Photo Workshop de Johannesburg, à l’ENSP d’Arles, à La Fabrique des Écritures Ethnographiques de Marseille ou encore dans le cadre du Joop Swart Masterclass du World Press Photo à Amsterdam.

Actuellement, Valenzuela-Escobedo est directeur artistique de doubledummy; cofondateur de Out of the Metropolis soutenue par le programme Europe Créative de l’Union Européenne et membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). Les perspectives académiques de Valenzuela-Escobedo se manifestent dans des publications spécialisées telles que Inframince (France), 1000words (Londres), Mirà (Monaco) ou Letargo (Chili), où il partage régulièrement ses recherches.

Toumayacha Alakana : cette expression est à l’origine de ma recherche : elle signifie « regarder la tête couverte d’un voile ». C’est ainsi que les Fuégiens ont nommé l’acte de photographier au XIX ème siècle, quand ils ont vu les premiers appareils photographiques avec les opérateurs qui ont débarqué en Amérique dès 1840.

Quels noms les peuples locaux ont-ils donné à ces nouvelles images-objets ? Comment cet outil inconnu a-t-il été perçu ? Que signifie d’être regardé la tête couverte d’un voile ? C’est par un changement de focale et une inversion du point de vue que cette thèse approche l’étude de l’acte photographique en Amérique du Sud. La compréhension de ce dernier peut-elle changer si on l’aborde à partir du regard que ces peuples portent sur l’appareil photographique ?

Certes, les collections photographiques européennes montrant cette Amérique ancestrale témoignent du colonialisme et du contexte sociopolitique des pays concernés par rapport aux communautés autochtones. Ces dernières ont en partie perdu leur culture, leur autonomie économique et territoriale. Mais elles témoignent aussi d’une histoire inédite concernant non seulement l’utilisation de la technique, mais aussi le rapport aux savoirs et aux superstitions qui caractérisent la culture de ces peuples du « bout du monde », ou encore le conditionnement de notre regard et de nos connaissances sur ces peuples. Dire que les indigènes ne veulent pas être photographiés, en particulier parce qu’on « va leur voler leur âme », est un mythe colonial ; cette croyance occidentale a donné de la valeur aux images que les explorateurs ont rapportées. La question du refus des appareils est beaucoup plus complexe et variée : la résistance peut porter sur la prise de vue, sur la circulation de l’image de soi, sur le caractère unilatéral de la transaction, sur l’incompréhension de l’appareil comme sur des conséquences politiques et spirituelles.

Les résultats de cette recherche sont indissociables de l’exposition de mon travail artistique et du catalogue qui l’accompagne. Cette recherche brouille les frontières entre commissaire et artiste, entre recherche et création, entre pratiques théorique et artistique. L’exposition et le catalogue posent différents axes réflexifs selon une méthode expérimentale et interdisciplinaire ; elle s’appuie sur une collection ethnographique pour défendre la thèse de l’existence d’une « mécanique mystique ».

Jean Arnaud

Professeur des universités, Aix-Marseille Université

Nicolas Giraud

Artiste-enseignant, ENSP Arles

Nathalie Delbard

Professeur des universités, Université Lille 3, rapporteur du jury

Arno Gisinger

Professeur des universités, Université de Paris 8, rapporteur du jury

Justo Pastor Mellado

Critique d’art et commissaire d’exposition, personnalité extérieure

Christine Buignet

Professeur émérite, Aix-Marseille Université

Vue d'exposition «Lightseekers» at Bienal Fotografia do Porto, Christo Geoghegan, Centro Português de Fotografia, Edition 2025, ©Pedro Sardinha

Vue d'exposition «Lightseekers» at Bienal Fotografia do Porto, Claudia Andujar, Centro Português de Fotografia, Edition 2025, ©Pedro Sardinha

Vue d'exposition «Lightseekers» at Bienal Fotografia do Porto, Pariacaca Collective, Centro Português de Fotografia, Edition 2025, ©Pedro Sardinha

Vue d'exposition «Lightseekers» at Bienal Fotografia do Porto, Smith, Centro Português de Fotografia, Edition 2025, ©Pedro Sardinha

Vue d'exposition «Lightseekers» at Bienal Fotografia do Porto, Claudia Andujar, Centro Português de Fotografia, Edition 2025, ©Pedro Sardinha